穴銭の価値を種類別に紹介!特徴や買取相場や偽物の見分け方、高額買取のコツなどを解説

読まれています

「穴銭の価値が知りたい」

「価値の高い穴銭は何がある?」

など、穴銭の価値について知りたい方のために、種類や買取相場などをまとめました。偽物の見分け方や高額買取のコツにも触れています。ぜひ参考にしてください。

目次

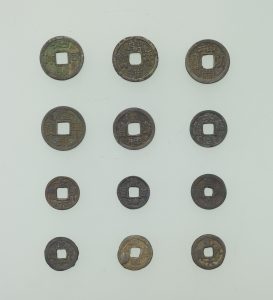

穴銭とは?

穴銭とは、中央に穴が開いている硬貨です。

日本では奈良時代から流通し始め、江戸時代には人々の生活に深く浸透するものとなりました。

穴銭の特徴

穴銭は円型や楕円型の硬貨で、中央に穴が開いているのが特徴です。円単位が主流となる以前の時代は、四角い穴が開いていました。多くは銅が素材で、まれに銀や金でできたものもあります。

デザインは種類によってさまざまあり、名称が彫られているものが一般的です。名称の彫刻されている面が表面で、反対側が裏面とされています。

なぜ穴が開いているの?

昔の硬貨は、四角い棒に穴銭を通し、ヤスリをかけて縁をなめらかにしていました。

そのため、製造過程で穴が必要だったといわれています。穴が四角い理由は、穴銭がヤスリをかける際に回転してしまわないように四角い棒に通していたからです。

また、古い時代は硬貨を大量に運ぶ際、紐を通して運んでいたという背景も穴が開いている理由のひとつといわれています。

▼昔のお金について詳しくはこちら

→昔のお金に価値はあるの?古銭の種類と価値を徹底解説

古銭買取なら、日晃堂にお任せください。

古銭買取なら【日晃堂】にお任せください。慶長大判金・享保小判金・古金銀など、価値のある古銭の高価買取には自信があります。また、ゾロ目や連番、ミスプリントなど、プレミア品の古紙幣も買取しておりますので、古銭を売る時はお気軽に日晃堂までご相談ください。

穴銭の種類と価値

穴銭は歴史が長く、さまざまな種類が発行されました。

そのなかから、主要な種類や高額買取が期待できる種類を紹介いたします。

和同開珎

和同開珎は708年に発行された日本初の流通貨幣といわれています。「わどうかいちん」や「わどうかいほう」と呼ばれ、9世紀半ばまで流通したとされている穴銭です。

大きく分けて2種類に分類され、ひとつは「古和同」、もうひとつは「新和同」と呼ばれています。古和同は新和同より厚みがあり、新和同と比べると彫刻が拙劣で、新和同は古和同より薄く精巧な彫刻が特徴です。

日本初の流通貨幣として歴史的価値が高く、買取相場は50万円前後となっています。また、古和同のほうが希少価値も高いため、買取価格も新和同より古和同のほうが高くなるでしょう。

皇朝十二銭

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)

皇朝十二銭は、708年から963年まで発行された12種類の銅銭で、「本朝十二銭」や「皇朝十二文銭」とも呼ばれています。708年発行の和同開珎も皇朝十二銭の一種で、皇朝十二銭のなかで最初に鋳造されました。

和同開珎の他に「万年通宝」「神功開宝」「隆平永宝」「富寿神宝」「承和昌宝」「長年大宝」「饒益神宝」「貞観永宝」「寛平大宝」「延喜通宝」「乾元大宝」が順番に発行されています。

最後につくられた乾元大宝の価値が暴落したことで皇朝十二銭は廃止となり、その後、日本では一般流通用の公的な銅銭が600年以上つくられていません。

皇朝十二銭はどの種類も高く評価される古銭で、とくに日本最古の流通貨幣である和同開珎は高額買取が期待できるでしょう。その他の種類は数千円から数万円が相場となっています。

永楽通宝

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)

永楽通宝は1408年に中国・明で鋳造が始まったとされる穴銭です。日本では室町時代に輸入され、江戸時代初期まで使用されていました。永楽通宝には銅銭・銀銭・金銭の3種類があり、銅銭は1,000円以下、銀銭は数万円が買取相場です。

金銭は希少価値が非常に高く、市場に出てくる機会は極めて少ないといわれています。数百万円の値がつく可能性もあり、本物であれば高額買取が期待できるでしょう。

天正通宝

天正通宝は1587年に豊臣秀吉が発行した穴銭です。日本では708年から963年まで発行された「皇朝十二銭」以来、長らく流通貨幣が発行されておらず、天正通宝は久しぶりに発行された公式貨幣でした。

一般流通用ではなく、功績が高い将兵に対する褒章用として鋳造されたといわれています。

表面は「天正通寳」の文字があり、裏面は無紋です。現在は金銭と銀銭が確認されており、一般流通用に銅銭が発行されたという記録もありますが、銅銭は見つかっていません。

金銭は刻印されている「天正通寳」の文字が大きく、銀銭は文字が小さい点が特徴です。

発行期間が短く希少価値も高いため、古銭のなかでは非常に高く評価されています。金銭が10万円前後、銀銭が5万円前後の高額買取が期待できるでしょう。

元和通宝

元和通宝は1615年ごろに発行されたといわれている穴銭です。正式な記録が残っていないため、詳細はわかっていません。慶事記念用であった説や試鋳貨幣であった説などがあります。

表面は「元和通寳」の文字、裏面は「一」の文字が刻印されており、銀銭と銅銭が発行されていました。

銀銭も銅銭も非常に希少価値が高く、銀銭にいたっては取引事例がほぼないといわれています。銅銭の買取相場は数万円から数十万円で、高額買取が期待できるでしょう。

銅銭は「元和通寳」の文字が小さい「小字」と文字が大きい「大字」に分類され、大字のほうが買取価格も高額になる傾向があります。

寛永通宝

寛永通宝は1636年から幕末まで流通した穴銭です。寛永通宝は表面に「寛永通宝」と彫られており、裏面は額面によってデザインが異なります。当時、裏面が波形のものは4文、無地のものは1文で通用しました。

また、文・元・足など、裏面に文字が入っている寛永通宝も存在します。

1659年までに発行された寛永通宝を「古寛永」、1668年以降に発行された寛永通宝を「新寛永」と呼び、その間はしばらく発行されない期間がありました。

古寛永と新寛永は書体などに違いがあり、さらに細かく分類できます。

寛永通宝の買取相場は数千円から数万円で、なかでも古寛永に分類される「二水永」という種類は状態によって数十万円の査定額が期待できるでしょう。二水永は、彫られている「寛永通宝」の「永」が「二」と「水」を組み合わせたような形になっているのが特徴です。

二字宝永・二字永十

二字宝永と二字永十は1707年に発行された試鋳貨幣です。二字宝永は表面に「寳永」の二文字が刻印されていることから、二字宝永と呼ばれるようになりました。裏面には上下左右に小さな文字で「万代通用」と彫られています。

二字永十は表面に「永十」の二文字が刻印され、裏面には上下に小さく「永大」とあるのが特徴です。二字宝永と二字永十は1708年に発行された宝永通宝の前身といわれており、一般流通はしていません。

そのため、現存数は非常に限られた枚数です。希少価値が高く、買取価格は数十万円が相場といわれています。

仙台通宝

仙台通宝は1784年から1787年まで発行された穴銭で、仙台藩が製造していた地方貨幣です。穴銭には珍しく四角に近い形をしており、角が円く削られているため「撫角銭」と呼ばれることもありました。

仙台藩は1782年から約6年間続いた天明の飢饉で藩財政が悪化し、幕府の許可を経て独自の地方貨幣である仙台通宝を発行したといわれています。公式に流通していた寛永通宝と区別するため、四角に近い形が採用されました。

表面は「仙臺通寳」と刻印され、支払いに使うと数枚が砕けてしまうほど材質も悪かったといわれています。また、通用範囲が非常に限られていたことから寛永通寳の価値と乖離が起き、相場が下落したために5年間という期限を待たずに鋳造停止となりました。

買取相場は数百円で、鋳造に使用される母銭は数万円の価値が期待できるでしょう。

天保通宝

天保通宝は1835年に発行され、幕末から明治時代前半まで流通した穴銭です。

小判型で中央に真四角の穴が開いており、表面に「天保通寳」の文字が刻印されています。裏面は額面100文を意味する「當百」の文字と、当時の金貨鋳造を担っていた後藤家の花押が特徴です。

天保通宝は「本座長郭」「本座細郭」「本座中郭」「本座広郭」の4種類があり、中央にある穴を囲む郭の形などで分類されます。

本座長郭は郭が若干縦長、本座細郭は郭が細長くデザインされ、本座広郭は郭が広く、本座中郭の郭は本座細郭と本座広郭の中間サイズです。

高額買取が期待できるのは本座中郭で、買取相場は数千円といわれています。その他の天保通宝は数百円やそれ以下で買い取られることが多いでしょう。

▼天保通宝について詳しくはこちら

→価値の高い「天保通宝」23種類を徹底解説!人気のある古銭やレアものの見分け方

富本銭

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)

富本銭は日本最古の貨幣といわれている穴銭で、683年ごろに鋳造されたといわれています。

表面は「富本」の文字と七曜星をイメージしたような7つの点が2か所に刻印され、裏面は無地です。和同開珎が日本初の流通貨幣といわれているのに対し、富本銭は一般流通しておらず、主に魔除けやまじないに使用されていたとされています。

希少価値が非常に高いため、発見されれば展示物としてすぐ博物館などに保管されるでしょう。

市場に出回ることはほとんどないことから、買取相場は一概にいえない状況です。過去に富本銭の査定が行われた際は、1,000万円の価値がついたといわれています。

\ WEBでのご相談・ご依頼 受付中 /

簡単WEB査定穴銭の偽物はどう見分ける?

・サイズ・重さを確認する

・彫刻が稚拙

・文字や図のみ摩耗している

穴銭の偽物は、上記を確認すると見分けられる可能性があります。

サイズと重さを計り、正規のサイズとされている数字とかけ離れている場合は偽物かもしれません。古いものは摩耗してサイズや重さが減っていることも考えられますが、重さは1g以上の差があると偽物に疑われるといわれています。

また、偽物は本物と比べて彫刻が雑であることも多いため、デザインを見比べてみるのもひとつの方法です。硬貨全体ではなく、文字や図だけが摩耗している違和感のあるものも偽物の可能性が高いでしょう。

いずれにしても、偽物を見分けるには本物に対する知識が必要です。買取業者に持っていき、査定士に査定してもらう方法が一番確実です。

\ WEBでのご相談・ご依頼 受付中 /

簡単WEB査定穴銭を高額で買取してもらうには?

・古銭買取の実績が高い買取業者を選択

・まとめて買取に出す

・劣化防止に努める

穴銭をなるべく高額で買取してもらうためには、上記のポイントを押さえましょう。

古銭買取の実績が高い買取業者を選択

穴銭を高額で買取してもらうには、古銭買取の実績が高い買取業者を選定する必要があります。

古銭買取の実績が高い業者は、適正価格で買取を行い、しかるべき販路を確立している買取業者です。そのため、しっかり価値を見極める査定士が対応し、損のない取引を実現してくれるでしょう。

逆に古銭買取の実績がない買取業者は、価値を見極められる査定士がいなかったり、販路を持っていないことで高額買取できなかったりする可能性があります。

公式サイトなどを確認し、古銭買取の実績が高い買取業者を選びましょう。

まとめて買取に出す

穴銭などの古銭は、ひとつずつ買取に出すよりもまとめて買取へ出した方が高額買取にも期待できます。穴銭はもちろん、穴銭以外にも古銭が手元にある場合はまとめて買取へ出しましょう。

また、ケースや鑑定書などの付属品も査定の対象となるため、付属品も一緒に出すと古銭のみよりも高額になる傾向にあります。

劣化防止に努める

穴銭は保管方法や扱い方に注意し、現状よりも劣化しないように努めましょう。古いものは錆びや汚れが酷いものも多いですが、洗浄などで綺麗にしようとするのは逆効果です。

傷をつけてしまったり状態を悪化させてしまったりする可能性があるため、手入れは乾いた布で埃を落とす程度の優しい方法で行いましょう。

可能であればひとつひとつケースに入れて保管し、直接触る際は手袋をつけると皮脂などで汚れるのを防げます。

\ WEBでのご相談・ご依頼 受付中 /

簡単WEB査定現在の穴銭(50円・5円)はなぜ穴が開いている?

古銭に多い穴銭ですが、現行貨幣の50円と5円は穴銭の一種です。

昔のように棒を穴に通す製造過程はなく、紐で運ぶこともありません。それなのに、なぜ穴が開いているのでしょうか。

識別しやすくするため

現在の50円硬貨は、素材に白銅貨が使用されており、中央に丸い穴が開いています。最初に発行されたのは1967年で、それ以前の50円硬貨に穴は開いていませんでした。

50円硬貨に穴がデザインされた理由は、それまで銀素材だった100円硬貨が1967年から白銅貨になったからです。50円硬貨と100円硬貨を見分けやすくするため、50円硬貨に丸い穴がデザインされました。

また、5円硬貨も10円硬貨とひと目で見分けられるように穴の開いた様式が採用されたといわれています。

偽造防止

穴が開いたデザインは硬貨の偽造防止になります。偽造する際に穴を開ける加工が必要となり、偽造の難易度やコストが向上するからです。そのため、現行貨幣でも穴開きデザインが採用されています。

コスト削減

穴開きのデザインは素材の使用量が減るため、生産コストの削減になります。5円が発行された1948年は1円・5円・10円の3種類に銅が使用されており、硬貨発行の経費がかさんでいました。

第二次世界大戦後の影響で資金難になっていたこともあり、5円に穴開きデザインが取り入れられたといわれています。

\ WEBでのご相談・ご依頼 受付中 /

簡単WEB査定おわりに

穴銭は中央に穴が開いている硬貨です。昔は四角い棒に刺してヤスリをかけたり、持ち運ぶ際に紐を通したりしていたため、硬貨に穴が必要でした。

穴銭のひとつである和同開珎は日本初の流通貨幣といわれており、歴史的・文化的価値が高い古銭の一種です。その他にもこれまでさまざまな穴銭が発行され、買取に出すと高額査定がつくものも少なくありません。

穴銭をなるべく高額で買い取ってもらうには、古銭の買取実績が高い業者を選定する必要があります。他の古銭とまとめて買取に出すと、単品で出すよりも高額が期待できるでしょう。

また、現状よりも状態を悪化させないために、穴銭の保管や取り扱いにも注意が必要です。

私たち「日晃堂」は、穴銭をはじめさまざまな古銭を買取してきた実績があります。古銭に精通したプロの査定士が対応し、多くのお客様にご満足いただいてきました。

穴銭の買取は、日晃堂にお任せください。

▼古銭の買取について詳しくはこちらをご覧ください

→【古銭を売る】古銭はどこで売れる?

※記事内に掲載している買取価格は参考価格となり、買取価格を保証するものではございません。同様の作品であっても査定時の相場や作品状態などによって買取価格は変動いたします。

無料のご相談・ご依頼はこちら

\ 日晃堂へのお問合せはお電話がおすすめです /

0120-961-491

古銭買取なら、日晃堂にお任せください。

古銭買取なら【日晃堂】にお任せください。慶長大判金・享保小判金・古金銀など、価値のある古銭の高価買取には自信があります。また、ゾロ目や連番、ミスプリントなど、プレミア品の古紙幣も買取しておりますので、古銭を売る時はお気軽に日晃堂までご相談ください。

関連記事

-

-

貿易銀の驚くべき価値とは?希少性と歴史的背景から解説

今回は明治時代に発行された「貿易銀」について詳しく解説します。 「貿易銀」と聞いて、ピンとこない方もいるかもしれません。…

-

-

千円札の中で価値のある「レア番号」とは?代表的なレア番号と高く売却するポイントをご紹介

千円札の中には、正しく印刷されていない「印刷エラー」や、実際には流通しない「見本券」など、希少価値のある紙幣が存在します…

-

-

ミントセットとは?その種類や特徴、適切な保管方法や注意点を詳しく紹介

ミントセットをお持ちの方であれば、「自分のミントセットはいったいどれくらいの価値があるのだろう?」と疑問に思ったことがあ…

カテゴリーから記事を探す

古銭買取に

ついてのご相談・ご依頼はコチラ

丁寧に対応させていただきます。

些細なことでもお気軽にお電話ください。

骨董品・古美術品の相談をする

0120-961-491

LINEやWEBでの依頼・相談も受付中