掛軸で上から垂れ下がっている《細い布》は何に使うもの?

読まれています

「掛け軸で上から垂れ下がっている細い布は何のためにあるの?」と疑問に思ったことはありませんか。しかも、すべての掛軸に付いているわけではなく、細い布が付いていない掛軸もありますよね。今回の日晃堂コラムでは、そんな細い布が何のためにあるのかを調べてみました。

これを読めば掛軸に関する豆知識が増えますので、ぜひ最後までご覧ください。

掛軸の上から垂れている「帯のようなもの」はなに?

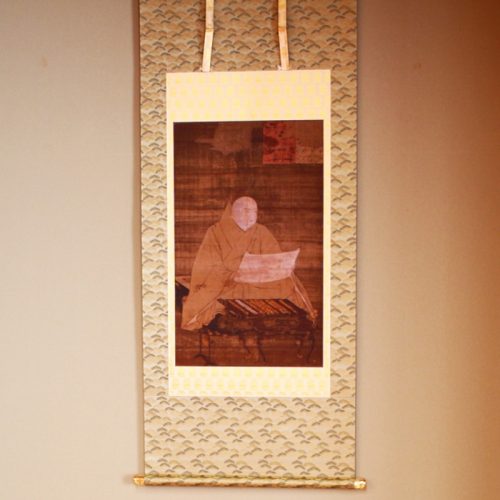

現代でも、和室のインテリアには欠かせない存在の掛軸。

そんな掛軸に、上から垂れ下がっている細い布が2本あるのを見たことはありませんか。そして、一体何のために付いているかと気になったことはありませんか?

今回の日晃堂コラムでは、その細い布が何のためにあるのか等、深堀りしてご紹介します。

正体は掛軸の風帯

掛軸の上から2本垂れ下がっている細い布の正体は、「風帯(ふうたい)」と言います。

すべての掛軸に付いているわけではありませんが、中国である目的があって付いている実用的なものと云われ、日本では単に装飾するものとして形式だけが残っています。

風帯は書の掛軸にも絵の掛軸にも、両方とも付けられています。

掛軸の風帯は掛軸を巻く際にそのまま巻き込んで保管される方も多く、次に取り出した際、丸まった癖が付いてしまっていたというケースも少なくありません。この丸まった癖がなかなか取れず、場合によっては直らないこともあり、保管する際には神経をすり減らす方もいらっしゃると思います。そんな特徴を持った帯の正体が、風帯というわけです。

掛軸に風帯がある意味

日本ではあまり馴染みのない習慣ですが、古くの中国では屋外で掛軸を鑑賞する習わしがありました。

風帯が風になびくことで燕よけの機能を果たしていたとする説があり、このことから中国では風帯のことを、「驚燕」や「払燕」と呼んでいました。

これは燕は紙がひらひらするのを恐れて近寄らないことを活かして、燕が泥を咥えて来て巣を作らせないようにしていたからと伝えられています。日本では単なる飾りとして発展し形式だけが残った状態ですが、掛軸に風帯があるのは「燕よけ」をして、掛軸が汚されるのを未然に防ぐ意味があったからという説が多いですね。

風帯の種類

掛軸から風帯を下げるのが一般的で、これを「垂風帯(たれふうたい)」といい、最も代表的な風帯として知られています。風帯には他にも、「貼り風帯(はりふうたい)」、「筋風帯(すじふうたい)」、「筋割風帯(すじわりふうたい)」、「押風帯(おしふうたい)」など、風帯にはいくつかの種類があります。

掛軸は本紙に書かれた題材や本紙の丈寸法によって、表具の形を変える必要があります。

「表具」とは布や紙などを用いて掛軸を仕立てることで、「表装(ひょうそう)」とも呼ばれているものです。

機会があればその際に詳しく述べますが、掛軸の種類や格の違いによって表具は代わり、使われる風帯の種類もそれぞれ異なってきます。

掛軸買取なら、日晃堂にお任せください。

掛軸買取なら掛軸専門鑑定士がいる【日晃堂】にお任せください。掛軸であればどのような状態でも真贋鑑定の上、高価買取いたします!手数料無料の出張査定もご利用ください、地方にお住まいの方でもご相談に応じ、お伺い致します。日本画だけでなく中国掛軸も高値で買取します。

まとめ

今回の日晃堂コラムでは、「掛け軸で上から垂れ下がっている細い布は何のためにあるの? 」というテーマでお届けしました。

細い布の正体は風帯と呼ばれるもので、日本では単なる飾りとして形式だけが残っていますが、中国では燕よけ(鳥よけ)のためにあったと伝えられています(風帯の起源については諸説あります)。今回のコラムを通じて、「何のために風帯があるか」を理解したことで、掛軸に対する愛着もより一層深まったのではないでしょうか。

骨董品買取の日晃堂では、風帯の有無を問わず掛軸の買取を強化しています。「自宅にある掛軸を売りたいけど、どの買取業者を選べばいいかわからない」という方は、お気軽に日晃堂までご相談ください。 買取を利用するのが初めての方でもご安心いただけるよう、できる限りお客様の心に寄り添った対応をさせていただきます。

日晃堂では「お客様の不安を解消する事」を理念にしており、相談のみのお問い合わせも数多くいただいております。もし、掛軸の売却に関して気になる事がございましたら、些細なことでも結構ですので、ぜひ日晃堂までお問い合わせください。掛軸買取に関する費用はすべて無料ですので、お気軽にご利用いただけます。

無料のご相談・ご依頼はこちら

\ 日晃堂へのお問合せはお電話がおすすめです /

0120-961-491

掛軸買取なら、日晃堂にお任せください。

掛軸買取なら掛軸専門鑑定士がいる【日晃堂】にお任せください。掛軸であればどのような状態でも真贋鑑定の上、高価買取いたします!手数料無料の出張査定もご利用ください、地方にお住まいの方でもご相談に応じ、お伺い致します。日本画だけでなく中国掛軸も高値で買取します。

関連記事

-

-

円山応挙の掛け軸買取します

【国宝:雪松図屏風(三井記念美術館所蔵)】 円山応挙(まるやまおうきょ)円山応挙は江戸時代中期に京都で活躍した…

-

-

呉昌碩の掛軸をお買取しました

皆様、こんばんは。日が落ちるのも遅くなり、いよいよ夏の到来ですね。暑さ厳しき折ではございますが、皆様お変わりありませんで…

-

-

中国掛軸に価値はある?中国掛軸についてご紹介

骨董品買取において定番の掛軸ですが、中国の掛軸は日本の掛軸とは違った特徴や価値があります。中国掛軸の中には高価買取される…

カテゴリーから記事を探す

掛軸買取に

ついてのご相談・ご依頼はコチラ

丁寧に対応させていただきます。

些細なことでもお気軽にお電話ください。

骨董品・古美術品の相談をする

0120-961-491

LINEやWEBでの依頼・相談も受付中