小倉遊亀(おぐらゆき)1895年–2000年

小倉遊亀は大正・昭和にかけて活躍した日本画家です。

女性画家としては上村松園に次ぐ2人目の文化勲章受章者となり、さらに女性として初めて日本美術院の同人となりました。40代で初の話題作を世に送り出した遅咲きの画家ですが、代表作の多くが美術館・博物館に所蔵されており、いずれも高い価値を誇ります。

近現代の日本画を代表する女性画家のひとり

1895年、小倉遊亀は滋賀県に生まれました。

若い頃から絵画への強い情熱を持っていた遊亀は、国文学の教師として女子高等学校で教鞭をとりつつ日本画家・安田靫彦に学び始めます。時に、1920年のことでした。

画家として本格的なデビューを果たしたのは、それから6年後のこと。院展に出品した「胡瓜」が入選を果たします。その後、院展では出品する作品のほぼすべてが入選。その名を広く知られるようになります。

1932年には、女性画家としては史上初となる日本美術院の同人に推挙され、その座につきます。

戦中を経て戦後、1950~1960年代には受賞ラッシュを迎えます。 1954年に上村松園賞、翌年には「裸婦」が芸術選奨美術部門文部大臣賞を獲得。さらに1957年には「少女」で毎日美術賞に輝き、1962年には「母子」が日本芸術院賞に選ばれます。 1976年には、日本芸術院の会員となっています。 さらに1980年には文化勲章を受章。以後、2000年に死去するまで作品を発表したり個展を開催したりと活躍を続け、その作品は多くの人に親しまれました。

小倉遊亀の代表作

-

「浴女 その一」

おすまし顔の舞妓が“布晒しの舞”を踊り、三味線や鼓でそれを盛り上げる人々の姿が描かれています。 舞妓の赤い衣装が、白い布晒しと鮮やかなコントラストを生み、流麗で洒脱な筆致が見る人を楽しませます。流罪を宣告され、三宅島に渡った際に描かれたものと考えられています(江戸に帰ったあとに描かれたとする説もあり)。重要文化財に指定されており、現在は埼玉県の遠山美術館に所蔵されています。

-

「受洗を謳う」

遊亀の故郷・滋賀県の滋賀県立近代美術館に所蔵されている作品です。神父による洗礼を受けている人々の姿を描いています。 神父の黒い服が画面中央で存在感を放って絵の世界の軸となり、豊かな色彩美を引き締めています。小倉遊亀は、キリスト教系のミッションスクールで教鞭をとっていましたが、その経験が反映されています。

その他、「観世音菩薩」「舞妓」などが代表作として知られています。

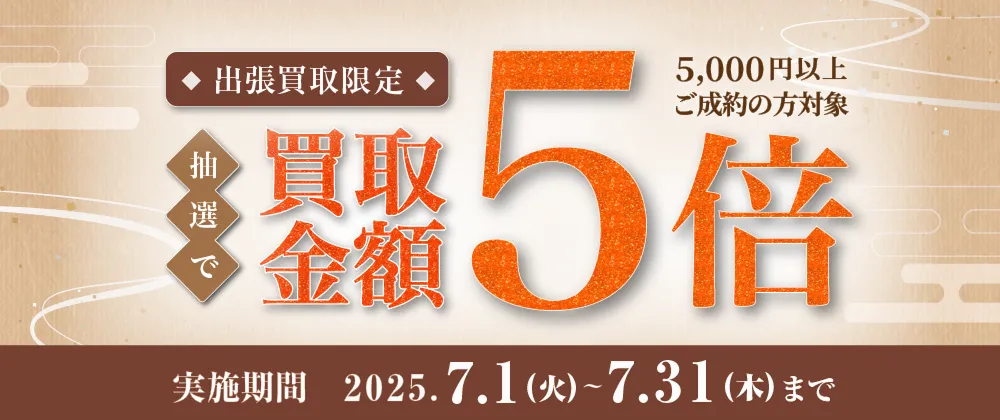

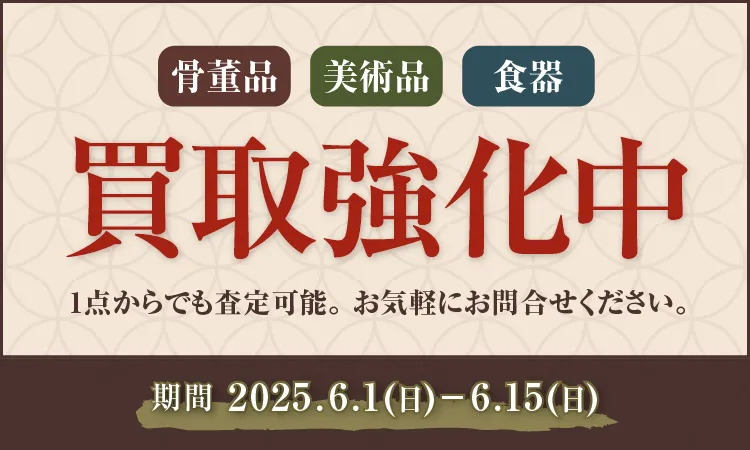

高い専門性を誇る日晃堂の買取品目

買取についてのご相談・ご依頼はコチラ

丁寧に対応させていただきます。

些細なことでもお気軽にお電話ください。

骨董品・古美術品の相談をする

0120-961-491

はじめての方でも安心して

ご利用いただけます

日晃堂で骨董品・古美術品を売るのはとてもカンタンです

-

01

お問い合わせ

電話、LINE、メールで

らくらく

お申し込み。 -

02

査定

出張買取は全国どこでも。

店頭や宅配もお気軽に。 -

03

お支払い

即!その場で現金お手渡し。

※宅配買取は振込

ご都合に合わせて選べる

買取方法

他店で断られた状態不良の

お品物でも

お気軽にお問合せください

独自の販売ルートを確立している日晃堂なら、以下のようなお品物でも、しっかりと査定することが可能です。

ご売却をご検討中の古美術品・骨董品がございましたら、査定は完全無料ですので、お気軽にお問合せください。

欠け

汚れ

変形

サビ

シミ

虫食い

骨董品・食器買取における対応エリア

日本全国どこからでもご利用いただけます。