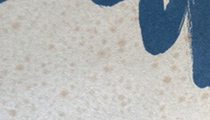

木庵性瑫(もくあんしょうとう)1611年‐1684年

木庵性瑫は臨済宗黄檗派の僧です。

日本における黄檗宗の祖として知られる隠元隆琦の嗣法者のうちのひとりで、福済寺(長崎市)などさまざまな寺院に住持をつとめました。隠元隆琦は中国からさまざまな文化を持ち込んだこと、書の達人であったことでも知られており、隠元の書は「黄檗流」と称されていますが、木庵性瑫はこの黄檗流を継承し、「黄檗の三筆」のひとりとして数々の書物や掛け軸を残しています。

中国と日本の架け橋となった木庵性瑫

中国の福建省で生まれた木庵性瑫は16歳で出家を果たし、福建省最大といわれる寺院「開元寺」に入りました。1626年に僧侶となるための儀式「得度」を行い、各地を巡ります。 28歳で金粟山の費隠通容に参禅。費隠通容はのちに師事する隠元隆琦の師となる人物で、隠元のほか64人もの門下生を育てたことで知られています。

厳しい戦乱の世を生き抜いた木庵は1648年、隠元隆琦に師事。1650年には太平寺に晋住しますが、わずか3年でその座を即非如一に譲ります。即非如一は木庵同様、隠元隆琦の弟子です。彼もまた書の道に秀でていた人物として知られています。 1654年、一足先に日本に渡っていた隠元隆琦に招かれ、長崎に入ります。以降福済寺(長崎市)、普門寺(大阪市)を巡り、1664年、黄檗山萬福寺(宇治市)で隠元の後継者として首座を継承しました。 1665年、4代将軍徳川家綱と会見。ここで手厚い待遇を受けた木庵は、江戸で瑞聖寺など10か所以上の寺院を開くこととなりました。 生涯の門下生の数は50人以上といわれている木庵性瑫。黄檗宗を広めた功績などが高く評価され、1669年、紫衣を賜ります。 ちなみに、紫衣は天皇から徳の高い僧にだけ贈られる特別な衣装です。 紫衣の色である紫色は「尊さ」を示し、庶民は着用することすら許されませんでした。これを賜った木庵は晩年を江戸で過ごし、最期まで僧として生きこの世を去りました。

書物について

能書家としての一面も持っていた木庵性瑫。師である隠元隆琦と同様、書の達人としても知られていました。なお隠元の意を継ぐ者たちの書は「黄檗流」と呼ばれていますが、当然ながら筆跡や筆運びといったものは僧たちの個性が現れます。 木庵の書風は中国人ならではの筆運び、風合いが特徴です。 「黄檗の三筆」は三人とも中国出身の僧ということ、また隠元隆琦とその弟子という共通点がありますが、木庵の書は中でも唐風、異国の味わいが感じられるとして、骨董品収集家たちにも高く評価されています。

高い専門性を誇る日晃堂の買取品目

買取についてのご相談・ご依頼はコチラ

丁寧に対応させていただきます。

些細なことでもお気軽にお電話ください。

骨董品・古美術品の相談をする

0120-961-491

はじめての方でも安心して

ご利用いただけます

日晃堂で骨董品・古美術品を売るのはとてもカンタンです

-

01

お問い合わせ

電話、LINE、メールで

らくらく

お申し込み。 -

02

査定

出張買取は全国どこでも。

店頭や宅配もお気軽に。 -

03

お支払い

即!その場で現金お手渡し。

※宅配買取は振込

ご都合に合わせて選べる

買取方法

他店で断られた状態不良の

お品物でも

お気軽にお問合せください

独自の販売ルートを確立している日晃堂なら、以下のようなお品物でも、しっかりと査定することが可能です。

ご売却をご検討中の古美術品・骨董品がございましたら、査定は完全無料ですので、お気軽にお問合せください。

欠け

汚れ

変形

サビ

シミ

虫食い

骨董品・食器買取における対応エリア

日本全国どこからでもご利用いただけます。