小杉放庵(こすぎほうあん)1881年–1964年

小杉放庵は、明治・大正・昭和にかけて活躍した画家です。

日本画も描きましたが専門は洋画。また、長い画家人生の中で新聞の挿絵や漫画、さらには水墨画なども手がけています。ひとつの画風・画法に凝り固まることなく、多彩な作品を描いているのが特徴です。

現在も存続する洋画団体「春陽会」の創立メンバーのひとりでもあり、「特定の主義主張をしない」「前衛的な絵画に挑戦する」という会の基本にのっとった作品を世に送り出し、後世に影響を与えました。

洋画・日本画・漫画・水墨画の佳作を残した画家

1881年、栃木県の神官の家に生まれた小杉放庵は、15歳で洋画を学び始め、のちに上京して白馬会、不同舎、太平洋画会などに所属して制作に励みます。

また1903年、新聞社の近時画報社に就職して専属画家となり、翌年には日露戦争の従軍記者となって戦地を描いた作品を盛んに描き、社に送ります。

あるときは勇壮に、あるときはユーモラスに戦場を表現した放菴の作品は人気を博しました。

帰国後、1905年には雑誌「平坦」の創刊に携わり、漫画家として活躍します。 そんな放庵が漫画や挿絵ではない作品によって世に知られるようになったのは、1910年のこと。文展に出品した作品が三等賞に輝き、翌年に出品した作品は二等の座を得ます。 1913年にはヨーロッパに遊学。フランスやスペイン、イタリア、ドイツなどを巡り、イギリスに足を延ばし、ロシアにも旅行しています。洋画の奥深さを身をもって知り、作品はより一層の深みを持つことになりました。

帰国後は横山大観らが結成した日本美術院に参加しますが、やがて考え方の違いから対立して脱退。志を同じくするメンバーとともに、1922年に春陽会を立ち上げます。 その後は、洋画・日本画・水墨画などさまざまなジャンルで傑作を世に送り出し、東京大学の安田講堂に壁画を描き、1930年代には帝国美術院や帝国芸術院の会員に迎えられ、名実ともに日本を代表する画家のひとりとなりました。

その後、悠々自適の後半生を送り、1964年に死去。82年の生涯を閉じました。

小杉放庵の代表作

-

「出関老子」

古代中国の哲学者・老子にまつわる故事を作品化したものです。

老子は、滞在していた周の国で道徳が廃れているのを感じ、牛飼いの少年を連れて関所に差しかかりました。ここで貧乏な関所の役人に呼び止められ、家に招かれて歓待されたので、求めに応じて道徳に関する書を贈りました。 放庵の作品は、関所の前で牛から降りた老子と、首をひねって草を見つめる牛、その牛を眺める少年の姿を、南国のような鮮やかで明るい色調でとらえています。透明感のあるフレスコ画に影響を受けた筆致は、さまざまな画法を会得していた放庵ならではのものといえます。 -

「水亭」

明るく爽やかな色調の洋画・日本画を生み出した放庵は、水墨1色で表現する水墨画にも優れた手腕を発揮しました。これはその代表作のひとつで、枝を伸ばして葉を垂らす柳の木を中心に、美しい湖と建物を印象的に配して美しい作品に仕上げています。

その他、「炎帝神農採薬図」などが代表作として知られています。

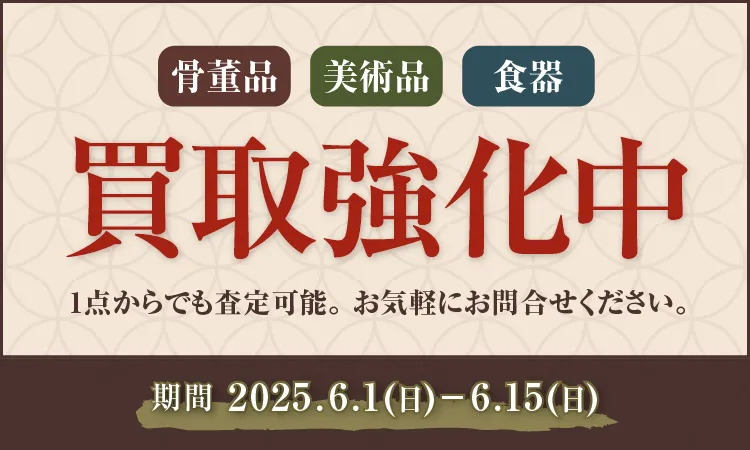

高い専門性を誇る日晃堂の買取品目

買取についてのご相談・ご依頼はコチラ

丁寧に対応させていただきます。

些細なことでもお気軽にお電話ください。

骨董品・古美術品の相談をする

0120-961-491

はじめての方でも安心して

ご利用いただけます

日晃堂で骨董品・古美術品を売るのはとてもカンタンです

-

01

お問い合わせ

電話、LINE、メールで

らくらく

お申し込み。 -

02

査定

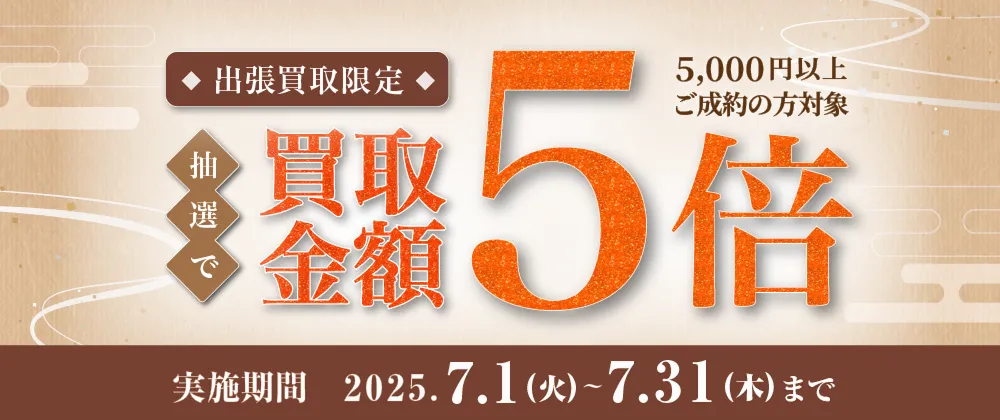

出張買取は全国どこでも。

店頭や宅配もお気軽に。 -

03

お支払い

即!その場で現金お手渡し。

※宅配買取は振込

ご都合に合わせて選べる

買取方法

他店で断られた状態不良の

お品物でも

お気軽にお問合せください

独自の販売ルートを確立している日晃堂なら、以下のようなお品物でも、しっかりと査定することが可能です。

ご売却をご検討中の古美術品・骨董品がございましたら、査定は完全無料ですので、お気軽にお問合せください。

欠け

汚れ

変形

サビ

シミ

虫食い

骨董品・食器買取における対応エリア

日本全国どこからでもご利用いただけます。