鹿児島寿蔵(かごしまじゅぞう)1898年–1982年

鹿児島寿蔵は和紙を原料とする「紙塑人形」という技法を生み出した人形作家で、その分野において「人間国宝」に認定されています。

人形美術団体を結成して優れた作品を世に送り出す一方、日本工芸会の理事などを務めて業界の発展に寄与しました。また歌人としても知られ、多くの歌集を発表しています。人形作品は、東京国立近代美術館をはじめとする有名な美術館に所蔵されているものも多く、いずれも高い価値を誇ります。

現在に続く「紙塑人形」の創始者

1898年、鹿児島寿蔵は福岡県福岡市に生まれました。高等小学校を卒業したあと、標本模型の彩色の仕事を行う中で物づくりに傾倒。勤めていた工場の工場長だった有岡米次郎が独立して博多人形作家となったのを受け、有岡に師事して博多人形を学びます。1917年には独立して博多人形の作家としてキャリアをスタートさせました。

しかし、新しい人形作りを行いたいという想いを持ち、1920年に上京。試行錯誤の中で和紙の美しさに触れる機会があり、人形作りに取り入れることを思いつきます。寿蔵が考案したのは、それまで使われていた粘土ではなく、和紙を原料とする人形作りでした。その技法は「紙塑人形」として現代に受け継がれています。

「紙塑人形」の作家としては、第1回帝展で初入選を果たして以降、優れた作品を次々に発表します。1954年には、できたばかりの日本工芸会で正会員に選ばれ、以後は常任理事や人形部の会長を歴任します。また長年の功績が認められ、1961年には自ら考案した「紙塑人形」の技能者として、人間国宝に選ばれました。

一方、歌人としては長い歴史を持つ短歌の機関紙である「アララギ」の選者として活躍したほか、短歌雑誌の創刊や歌集の出版などを行い、1968年には第2回迢空賞を受賞しています。

鹿児島寿蔵の代表作

-

「独楽」

独楽を回す童子の姿をかたどった作品です。前髪を残して髷を結った少年が片足立ちになり、手に持った長い棒の先で独楽を回す曲芸を見せていますが、たくみにバランスを取りつつ笑顔で独楽を回す姿が繊細に表現されています。この作品は現在、東京国立近代美術館に所蔵されています。

-

「さぬのちがみのおとめ」

上の「独楽」と同じく、現在は東京国立近代美術館に所蔵されている作品。両ひざをついて天を仰ぐ若い女性の姿が表現されていますが、彼女は『万葉集』に優れた恋の歌を残している狭野茅上娘子(さぬのちがみのおとめ)という奈良時代の歌人です。寿蔵は、恋に焦がれる女性の煩悶やその美しさを優雅に形作って仕上げています。

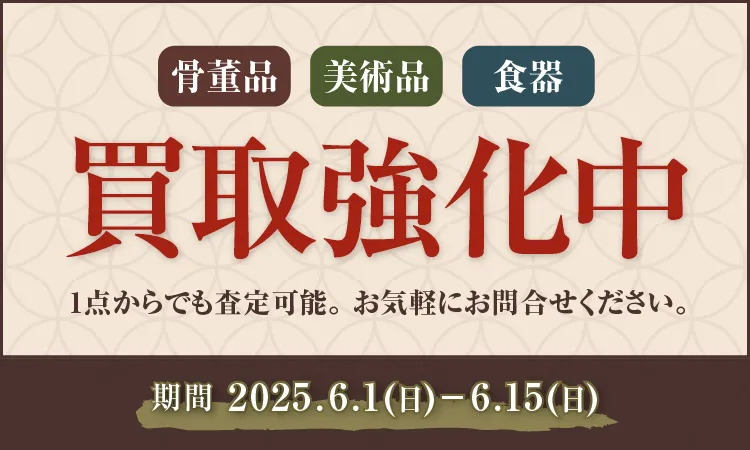

高い専門性を誇る日晃堂の買取品目

買取についてのご相談・ご依頼はコチラ

丁寧に対応させていただきます。

些細なことでもお気軽にお電話ください。

骨董品・古美術品の相談をする

0120-961-491

はじめての方でも安心して

ご利用いただけます

日晃堂で骨董品・古美術品を売るのはとてもカンタンです

-

01

お問い合わせ

電話、LINE、メールで

らくらく

お申し込み。 -

02

査定

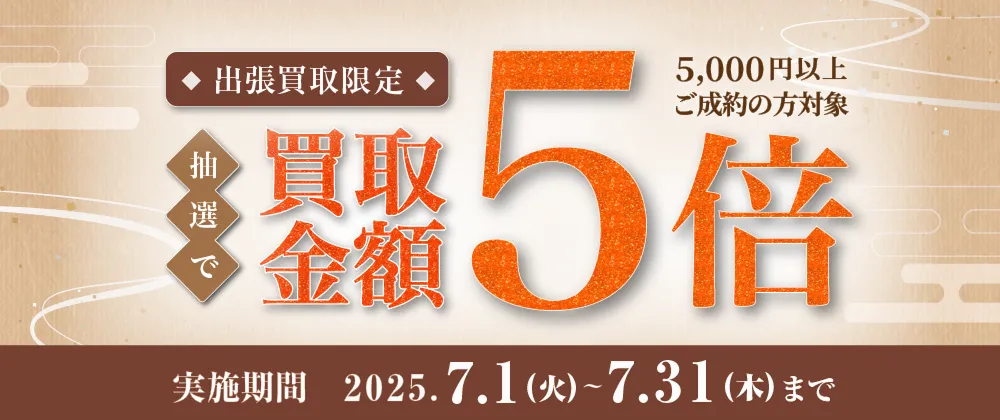

出張買取は全国どこでも。

店頭や宅配もお気軽に。 -

03

お支払い

即!その場で現金お手渡し。

※宅配買取は振込

ご都合に合わせて選べる

買取方法

他店で断られた状態不良の

お品物でも

お気軽にお問合せください

独自の販売ルートを確立している日晃堂なら、以下のようなお品物でも、しっかりと査定することが可能です。

ご売却をご検討中の古美術品・骨董品がございましたら、査定は完全無料ですので、お気軽にお問合せください。

欠け

汚れ

変形

サビ

シミ

虫食い

骨董品・食器買取における対応エリア

日本全国どこからでもご利用いただけます。