伊藤小坡(いとうしょうは)1877年–1968年

明治から昭和にかけて活躍した女流画家・伊藤小坡。

風俗画や美人画を得意とし、明治・大正時代を生きる女性の観点から描かれる日常風景は高い評価を得ています。昭和初期になると、日本書紀に登場する女性や平安時代の女性など、歴史や故事をもとに描かれたものが多く見られますが、これは結婚前に漢字と国語を学んだ経験からインスピレーションを得ているといわれています。

「女性の日常を描かせたら右に出るものはいない」と称賛された画家

1877年、三重県伊勢市の猿田彦神社の宮司の娘として誕生した伊藤小坡。

女子の進学率が著しく低い明治初期に、古典文学や茶の湯、柔術などを習うなど、先進的な教育を受けて育ちました。

1895年には日本画界で大きな派閥とされる「四条派」の画家・磯部百鱗に師事。女学生時代に習った古典文学の知識を活かし、この頃から歴史人物を描いていたといわれています。

1898年には、画家として活動を本格化させるため拠点を京都に移します。 磯部百鱗に紹介された四条派の森川曽文、歴史画を得意とする谷口香嶠に師事しながら、京都市立美術工芸学校の教授である荒木矩に漢字と国語を、巖本範治からは漢語を学び、本格的に学問の道も歩みました。

1905年、日本画家の伊藤鷺城と結婚し、3人の子どもを育てます。 1915年には子育てをしながら描いた「製作の前」が第9回文展に初入選で三等賞を受賞し、1917年には貞明皇后の御前で筆をふるうなど、一流女性画家としてその名を広く知らしめました。 1922年、「琵琶記」を日仏交換美術展の出品作品としてフランス政府に寄贈。以降も小坡の世界観を表現する数々の名作を生み出し続け、91歳でその生涯を閉じました。

伊藤小坡の代表作

-

「ふたば」

第12回文展(1918年)入選作品。庭先で母と子が朝顔の苗を植えている場面であり、庶民的な明治の家庭を描いたものです。この作品に描かれているのは小坡自身、大きな下駄を履いているのは小坡の娘だとされており、我が子を思う愛情を感じられる作品となっています。

-

「秋草と宮仕へせる女達」

第9回帝展(1928年)入選作品。源氏物語に出てくる7人の女性を描いたもので、平安時代の日常を描く優雅な歴史画となっています。

-

「伊賀のつぼね」

第11回帝展(1930年)入選作品。「伊賀の局」の物語をモチーフにして描かれている作品で、京都の四条派の師のもとで培った技術が最大限に発揮された作品といわれています。

その他、「晩秋」「化粧」などが代表作として知られています。

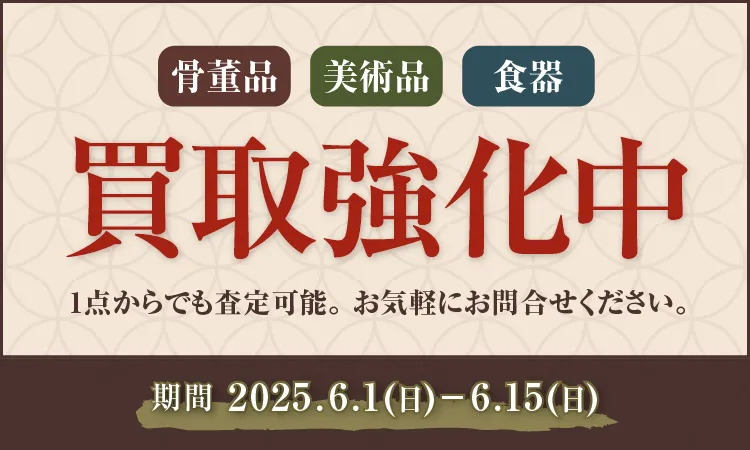

高い専門性を誇る日晃堂の買取品目

買取についてのご相談・ご依頼はコチラ

丁寧に対応させていただきます。

些細なことでもお気軽にお電話ください。

骨董品・古美術品の相談をする

0120-961-491

はじめての方でも安心して

ご利用いただけます

日晃堂で骨董品・古美術品を売るのはとてもカンタンです

-

01

お問い合わせ

電話、LINE、メールで

らくらく

お申し込み。 -

02

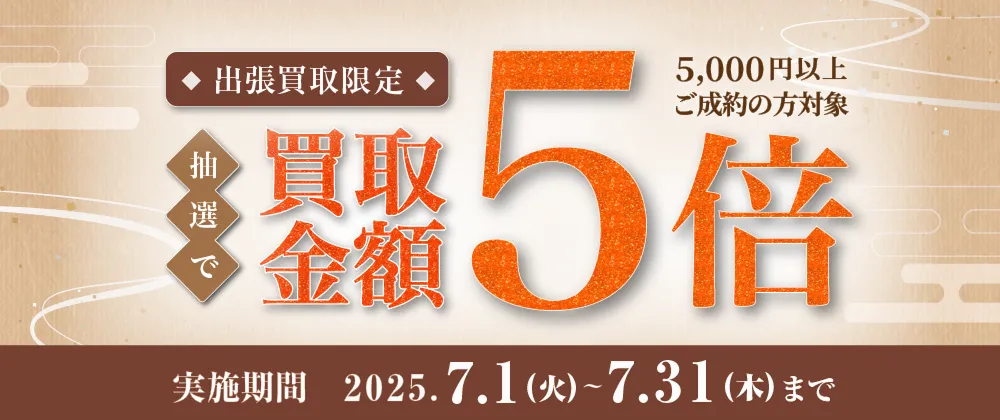

査定

出張買取は全国どこでも。

店頭や宅配もお気軽に。 -

03

お支払い

即!その場で現金お手渡し。

※宅配買取は振込

ご都合に合わせて選べる

買取方法

他店で断られた状態不良の

お品物でも

お気軽にお問合せください

独自の販売ルートを確立している日晃堂なら、以下のようなお品物でも、しっかりと査定することが可能です。

ご売却をご検討中の古美術品・骨董品がございましたら、査定は完全無料ですので、お気軽にお問合せください。

欠け

汚れ

変形

サビ

シミ

虫食い

骨董品・食器買取における対応エリア

日本全国どこからでもご利用いただけます。