坂倉新兵衛(さかくら・しんべえ)1604年–当代

坂倉新兵衛は、山口県長門市の萩焼の名窯元・坂倉家当主が代々受け継いでいる名跡です。

400年以上にわたって伝統技術を受け継いでおり、2020年現在は新兵衛正治が15代目当主を務めています。

このような長い歴史の中で、特に大きな功績を残したとされるのが12代目です。 従来と異なる現代風の作品を生み出したことで、当時陶芸界から消えようとしていた萩焼の復興を成功させました。 また、現当主である15代目も、ニューヨークやパリといった主要都市に赴き、萩焼の普及と発展に尽力。シンプルなデザインでありながらも趣のある奥深い美が、国際的に高い評価を得ています。

長い歴史と伝統を受け継ぐ萩焼の名窯元

坂倉新兵衛の始まりは1604年に遡ります。

武将・毛利元就の命によって朝鮮から連れてこられた陶工・李勺光が萩城下で窯を築き、その後、初代坂倉新兵衛を名乗りました(正式に坂倉の姓を名乗るようになったのは6代目から)。

当初は朝鮮渡来の高麗茶碗に似た作品が焼かれており、これが萩焼の起こりとされています。

以後、藩の保護を受けながら作陶を続けるものの、明治維新の変革によって多くの窯元が姿を消し、萩焼が衰退。苦境に立たされます。

そんな中、大正期に当主を務めた12代目がこの危機を救います。

12代目は当時流行っていた茶の湯と萩焼を結びつけ、茶道具のひとつとして再び萩焼の素晴らしさを世に広めることに成功しました。これにより、坂倉新兵衛を含む多くの萩焼の窯元が復興。12代目は“中興の祖”として崇められました。

現在は新兵衛正治が15代目当主を務めており、積極的に海外での普及活動に取り組んでいます。

もちろん国内での作陶活動も精力的に行っており、その技術力の高さや抜群の美的感覚が高く評価されています。

- 1604年

- 毛利輝元の命によって李氏朝鮮のの陶工だった李勺光と李敬の兄弟が窯を築いたのが始めとされる

- 中略

- 1897年

- 11代目である父の死により12代目が坂倉新兵衛を襲名

- 1957年

- 12代目坂倉新兵衛が萩焼の国指定の重要無形文化財保持者に認定

- 不明

- 13代目坂倉新兵衛を襲名

- 1960年

- 14代目坂倉新兵衛を襲名

- 1978年

- 15代目坂倉新兵衛を襲名

- 2013年

- 15代目坂倉新兵衛、県指定の重要無形文化財保持者に認定

坂倉新兵衛の代表作

-

「灰被花器 朝顔」

萩の土を最大限に活かした、ぬくもりあふれる作品。 15代目坂倉新兵衛の作品であり、どっしり構えたフォルムでありながらも、土の柔らかさや温かみを感じさせる作品に仕上がっています。 また、朝顔のデザインが施されているものの、主張しすぎることはなく、土の良さや全体の美を損なわない程度に抑えられている点も大きなポイントです。

-

「白釉流し水指」

こちらも、15代目坂倉新兵衛が手がけた作品です。 最大の特徴は、白い釉薬がかけ流されているという従来にない技法が使われていること。 この技法は15代目が生み出したものであり、ガラス質の白い釉薬をかけることで、萩の土の美しさをより一層引き立てています。 その他、15代新兵衛の「青海波耳付花入」などが代表作として知られています。

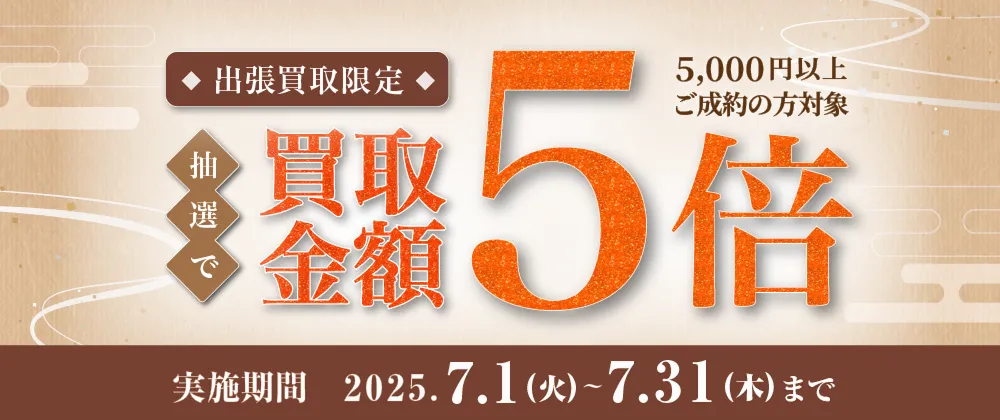

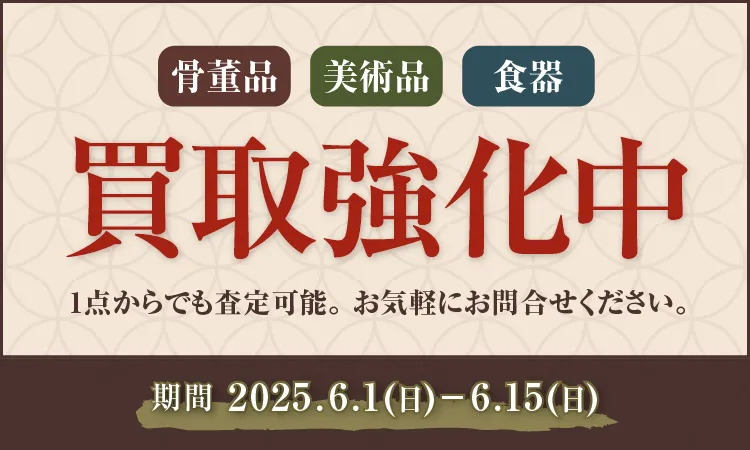

高い専門性を誇る日晃堂の買取品目

買取についてのご相談・ご依頼はコチラ

丁寧に対応させていただきます。

些細なことでもお気軽にお電話ください。

骨董品・古美術品の相談をする

0120-961-491

はじめての方でも安心して

ご利用いただけます

日晃堂で骨董品・古美術品を売るのはとてもカンタンです

-

01

お問い合わせ

電話、LINE、メールで

らくらく

お申し込み。 -

02

査定

出張買取は全国どこでも。

店頭や宅配もお気軽に。 -

03

お支払い

即!その場で現金お手渡し。

※宅配買取は振込

ご都合に合わせて選べる

買取方法

他店で断られた状態不良の

お品物でも

お気軽にお問合せください

独自の販売ルートを確立している日晃堂なら、以下のようなお品物でも、しっかりと査定することが可能です。

ご売却をご検討中の古美術品・骨董品がございましたら、査定は完全無料ですので、お気軽にお問合せください。

欠け

汚れ

変形

サビ

シミ

虫食い

骨董品・食器買取における対応エリア

日本全国どこからでもご利用いただけます。