今尾景年(いまおけいねん)1845年–1924年

今尾景年は明治時代から大正時代に活躍した日本画家です。

江戸時代から続く画家の派閥「四条派」に属しており、色彩豊かな花鳥画を得意としていました。

今にも飛び出しそうな鳥の一瞬を描写するスタイルは、若いときから重要視してきた「写生」からなるもの。写生には強いこだわりを持っており、自身の門下生には月2回の写生日を設けたというエピソードも伝えられています。

また、景年といえば鮮やかな色使いを用いた作品が特徴的ですが、実は「墨画」も手がけています。墨の濃淡だけで描かれる自然界や風景は、そこはかとなく“わびさび”を感じるような作品に仕上がっています。

海外でも高く評価された国内有数の日本画家

景年は、江戸時代末期の1845年に京都の友禅悉皆業を営む「伊勢屋」の三男として生まれました。

画家を志したのは早く、11歳の頃には浮世絵師である梅川東居に弟子入り。1858年には東居の紹介により日本画家である鈴木百年のもとに入門しました。

絵を学びつつ漢文の習得にも励む、勉強熱心な一面もあったとされています。

この頃、現在の奈良県、京都府、兵庫県、大阪府周辺でひたすら写生をする生活をしていたため、景年の持ち味である高い写生力を培うことができたと言われています。

1864年、長州藩の軍勢が京都に進撃して幕府方の軍勢と苛烈な市街戦を繰り広げた「禁門の変」が勃発。このとき京都市中は長州藩の放った火によって大火災に見舞われますが、景年の生家も焼失しました。しかし景年はへこたれず、持ち前の画力を活かし、友禅の下絵を描きながら生活を支えました。

そんな景年の努力が実ったのは、世が明治に移り変わっていた1875年。京都博覧会で、洋画の田村宗立とともに見事に受賞を果たします。 またその2年後に行われた京都博覧会でも「牧童図」が銀賞を獲得し、着実に一流画家としての階段を上っていきました。 1882年には「鯉魚図」が第一回内国絵画共進会で銅賞を受賞。この作品がパリ日本美術縦覧会に出品され、景年は海外デビューを果たしました。 さらに、1885年奈良博覧会に出品した「余物百種の図」は一等金牌を受賞します。これにより一般国民にも広く認知されることになりました。 それから79歳の生涯を閉じるまで、多数の作品を国内外の展覧会・博覧会に出品しています。

今尾景年の代表作

-

「錦軟障」

1915年、大正天皇の即位の礼が行われた際、「大饗の儀」で天皇の御座背面に掛けるために作られた緞帳(どんちょう)です。現在は宮内庁によって保管されています。 この緞帳は1928年(昭和3年)、1990年(平成2年)に催された御大礼にも使用されています。

-

「鷲猿図」

1893年、シカゴ・コロンブス万国博覧会に出品した作品です。現在は東京国立博物館に保管されています。雄々しい鷹と、鷹から逃げ出そうとしている猿の様子が見事に描かれています。

その他、景年の画業は『景年花鳥画譜』などでも見ることができます。

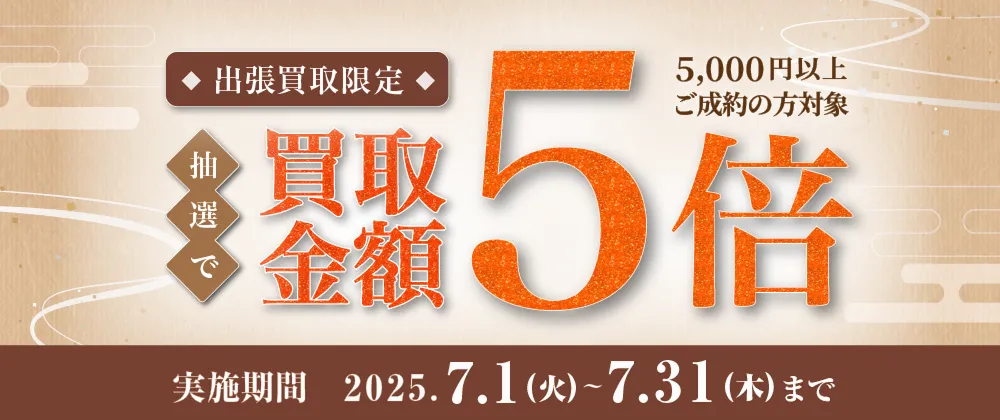

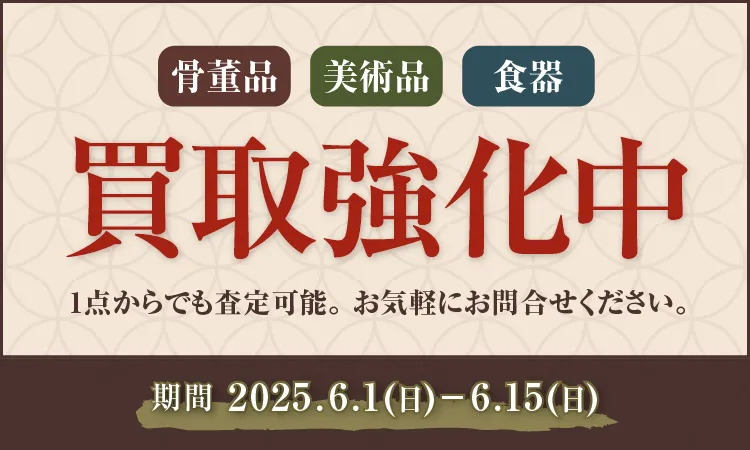

高い専門性を誇る日晃堂の買取品目

買取についてのご相談・ご依頼はコチラ

丁寧に対応させていただきます。

些細なことでもお気軽にお電話ください。

骨董品・古美術品の相談をする

0120-961-491

はじめての方でも安心して

ご利用いただけます

日晃堂で骨董品・古美術品を売るのはとてもカンタンです

-

01

お問い合わせ

電話、LINE、メールで

らくらく

お申し込み。 -

02

査定

出張買取は全国どこでも。

店頭や宅配もお気軽に。 -

03

お支払い

即!その場で現金お手渡し。

※宅配買取は振込

ご都合に合わせて選べる

買取方法

他店で断られた状態不良の

お品物でも

お気軽にお問合せください

独自の販売ルートを確立している日晃堂なら、以下のようなお品物でも、しっかりと査定することが可能です。

ご売却をご検討中の古美術品・骨董品がございましたら、査定は完全無料ですので、お気軽にお問合せください。

欠け

汚れ

変形

サビ

シミ

虫食い

骨董品・食器買取における対応エリア

日本全国どこからでもご利用いただけます。