「龍文堂の鉄瓶」は、骨董品やアンティーク好きのあいだで高い評価を得ている名品です。古い鉄瓶が好きな方、ご自宅に眠っている鉄瓶の価値を知りたい方の多くは、インターネットで「龍文堂 鉄瓶」と検索して情報収集を行うのではないでしょうか。

龍文堂の鉄瓶は歴史が古く、高名な作家の手がけた「本物」の龍文堂鉄瓶は数十万円以上の価値になることもあり、骨董品市場でも常に注目を集めています。一方で、類似品や贋作も多く、素人目には判別が難しいのが実情です。

本記事では、龍文堂鉄瓶の歴史や特徴、そして価値の見極め方を詳しく解説します。お手持ちの鉄瓶が龍文堂製かどうか気になる方、龍文堂鉄瓶の価値についてより深く知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。

龍文堂鉄瓶とは?

龍文堂は、江戸時代末期から明治・大正・昭和と長きにわたり、京都を中心に活躍した鉄瓶工房の総称です。

明治期になると、茶の湯文化がより一層広まったこともあり、芸術性の高い鉄器を生み出す工房が各地に誕生しました。その中で京都の「龍文堂」は、卓越した技術と洗練された意匠が評判を呼び、多くの茶人や愛好家の心をつかんできました。

「龍文堂」という名称自体は、ひとつの工房名として使われると同時に、龍文堂流の作風を受け継いだ数々の作家たちによって支えられています。

初代とされているのは「四方龍文(しかたりゅうぶん)」。後に長男である「安之助(やすのすけ)」が継ぎ、「龍文堂」の名をつけたものが広く知れわたるようになりました。

その後も複数の名工が「龍文堂」の名跡を受け継ぎ、作品を手がけてきました。職人ごとに作風の差異や工法の工夫があります。いずれも共通しているのは、その優美さと細部へのこだわりです。

明治時代には、パリ万国博覧会に出品し、世界的な評価を獲得。その名は国内外に広く知れ渡り、龍文堂の礎を築きました。しかし、時代の流れと共に後継者不足などの問題に直面し、昭和初期に幕を閉じました。

現代においても、龍文堂の名を冠する鉄瓶は高い評価を保ち、茶道の愛好家のみならず、美術工芸品のコレクターにも人気があります。国際的にも日本の金工・鉄器文化の代表格とみなされることが多く、海外オークションでも高値で落札されるケースが見受けられます。

龍文堂鉄瓶の特徴と魅力

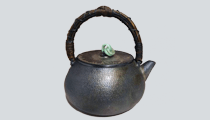

龍文堂鉄瓶の魅力は、なんといってもその豊かな意匠と高度な鋳造技術にあります。

一見するとシンプルに見える鉄瓶も、よく見ると表面の紋様や、口縁の仕上げ、取っ手の形状、フタのつまみの意匠など、細部にわたって計算し尽くされています。

さらに、鉄瓶の内面には湯を沸かしたときに得られる、独特の湯質を追求する工夫が凝らされているものも。鋳込み時の材質のこだわりや、錆止めの伝統的な技法によって、長く使い続けても湯がまろやかになり、お茶の味を引き立てるといわれています。

こうした実用性と芸術性を兼ね備えた点こそが、龍文堂鉄瓶の人気の理由といえます。

代表的な龍文堂鉄瓶の種類

龍文堂の鉄瓶には多種多様な意匠がありますが、とくに有名なのが「蟹文(かにもん)」「山水画(さんすいが)」「波千鳥(なみちどり)」などの文様をあしらったものです。

それぞれのデザインには、縁起の良さや季節を感じさせるモチーフが取りれられています。

▼「蟹文(かにもん)」

鉄瓶の表面に蟹のレリーフや彫りを施し、水辺の雰囲気を表現したもの。蟹は縁起が良いとされ、また細部までこだわる技術力が求められることから、高級作品として扱われます。

▼「山水画(さんすいが)」

山や川、松の木などをレリーフ状に配し、風景画のような趣を持つ鉄瓶です。茶人が愛でる「静寂」と「侘び寂び」の世界観を映し出す柄として高い評価を得ています。

▼「波千鳥(なみちどり)」

波間に舞う千鳥(ちどり)を図案化したもので、軽やかで動きのある意匠が魅力。とくに千鳥は、古くから日本の工芸品で好まれる吉祥(きっしょう)モチーフでもあります。

これら以外にも、草花の文様や龍、鳳凰といった中国的なモチーフを取り入れた作品など、多彩なバリエーションが存在します。表面だけでなく、鉄瓶のフタのつまみに動物や植物を象ったものなど、遊び心を感じさせる意匠が多いのも特徴です。

蟹のレリーフや彫りを施された龍文堂鉄瓶の蟹文

龍文堂鉄瓶の銘について(真贋を見分けるポイント)

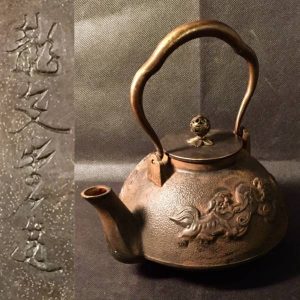

龍文堂の鉄瓶には、製作者の銘や工房名が鋳込まれているケースも多く見られます。

銘は底面や内側、あるいは取っ手の根元などに小さく刻印されることがほとんどです。ただし、同じ「龍文堂」の銘でも、時代や職人によって書体や位置が微妙に異なります。

底面に刻印された銘

真贋を判断するうえでは、銘だけでなく、その配置や字体、さらにはどのように刻まれているかが重要なポイントになります。歴史的に証明されている龍文堂の作者ごとに特徴的な銘があるので、オリジナルとの相違点を細かく見極める必要があるのです。

また、贋作の中には本物の「龍文堂鉄瓶の銘」を模倣したものも少なくありません。銘があるからといってすぐに安心せず、鉄の質感や鋳造技術、全体的な意匠をトータルで観察することが大切です。

龍文堂鉄瓶の価値を見極める

龍文堂は人気の高さゆえ、贋作が数多く存在します。とくに明治から昭和初期にかけて、海外輸出向けに作られた鉄瓶も多く、市場に流通している真贋不明のものもしばしば見かけます。

贋作は見た目こそ本物に酷似していますが、材質の質感や細部の仕上げに微妙な差があります。

骨董市やネットオークションなどで「龍文堂」と称する鉄瓶を見かけることもありますが、それらが本物とは限りません。

購入を検討する方はもちろんのこと、売却を考える際にも、まずは「これは本当に龍文堂の鉄瓶なのか」という視点が欠かせないのです。

本物の龍文堂鉄瓶を見分けるポイント

以下のような点に注目すると、ある程度の真贋鑑定の目安になります。

▼1.「材質と質感」

本物の龍文堂鉄瓶は、質の良い鉄を使用しているため、手に持ったときの重量感と質感に独特の深みがあります。表面に余計なザラつきがなかったり、錆び方が自然だったりと、経年変化にも美しさが現れやすいです。

▼2.「銘の刻印」

銘の位置や書体は職人ごとに特徴があります。機械的に鋳造されている贋作は字体が浅かったり、あるいは逆に不自然なほど深く鋳込まれている場合もあります。

▼3.「造形・文様の精密さ」

龍文堂の特徴である繊細な彫りやレリーフは、微妙な立体感を再現する高度な技術が必要です。彫刻作品のようにディテールがしっかりと作り込まれているか、余分なバリや歪みがないかをチェックしましょう。

▼4.「風合いと仕上げ」

蓋との噛み合わせや、取っ手が折りたためる構造になっているかなど、使いやすさにも配慮されているのが龍文堂鉄瓶の特徴です。仕上げが雑な場合は贋作の疑いがあります。

もちろん、これらのポイントはあくまで「素人でも確認できる大まかな目安」です。本物と偽物の違いが微妙なケースでは、やはり専門家の鑑定が不可欠です。

龍文堂鉄瓶の市場相場や価値

龍文堂鉄瓶の市場相場は、数万円から数十万円まで幅広く、希少な作品や状態の良いものになると100万円以上の値が付くこともあります。

たとえば、代表的な蟹文や山水画、波千鳥などの人気が高いデザインは、美術的にも評価されやすいため高額になる傾向です。

さらに、作家の銘がしっかり確認できる作品、とくに名工として名声を馳せた職人の作品なら、数十万~100万円超の高値にも期待できます。

一方、無銘のものや、銘が判別しづらいもの、状態の悪いものは評価が下がりがちです。

ただし、たとえ外見が悪くても、修復可能な程度であれば専門家の手により再生され、市場価値が再評価されることも少なくありません。

おわりに:龍文堂鉄瓶の高価買取なら日晃堂へ

龍文堂鉄瓶は、長い歴史と高度な技術に支えられた日本の伝統工芸品です。その優美な意匠と実用性、そして茶道文化との深いつながりが、多くの人々を惹きつけてやみません。

真贋鑑定が難しく、贋作も多く出回っているため、「本当に龍文堂なのだろうか」「価値があるのかどうか分からない」という方は、まずは専門家の査定を受けることをおすすめします。

私たち「日晃堂」は、長年にわたり骨董品の買取に携わってきた実績と経験を持つ専門業者です。

龍文堂鉄瓶をはじめとする様々な骨董品について、専門の鑑定士が1点ずつ丁寧に査定いたします。お客様のご希望に寄り添い、誠実で透明性の高い買取サービスを提供することをお約束します。

もしお手元に龍文堂鉄瓶があり、その価値を知りたい、あるいは買取を検討されている方は、ぜひ日晃堂までお気軽にご相談ください。

▼無料の査定依頼はこちら

→今すぐ「龍文堂鉄瓶」をメールで無料査定

※記事内に掲載している買取価格は参考価格となり、買取価格を保証するものではございません。同様の作品であっても査定時の相場や作品状態などによって買取価格は変動いたします。