楽茶碗の買取実績とお客様の声

査定士から聞いたお客様とのやりとりの一部を抜粋して記事にしております。

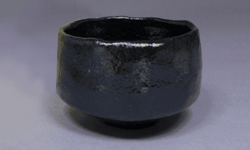

大林五山作 黒楽茶碗

高知県香美市にお住いのお客様より出張買取にて、黒楽茶碗をお買取りしました。黒楽焼は不透明な黒色の釉をかけて焼かれた楽焼のことで、赤楽に比べ焼成温度が高い状態で作られるのが特徴的な焼物です。価値は分からないものの丁寧に保存していたとのことで、非常に綺麗な状態で保管されていたため、その分しっかりと金額を付けさせていただきました。またのご利用心よりお待ちしております。

ご売却頂いたお客様の声

祖父から譲ってもらったものでしたがこういった美術品ものに疎いため、どうしようかと持て余しているところでした。そんな時に日晃堂さんを利用したことがある友人から話を聞き、利用させてもらいました。友人から聞いていた通り出張に来てくれた査定員の方の印象もよく、非常に美術品に対して詳しい印象を受けました。取りあえず持て余していた物を売ったのですが、また利用させていただきたいなと思います。

- 楽焼の歴史

- 楽焼の発祥は16世紀後半、天正年間まで遡ります。千利休の指導のもと、元々瓦職人だった長次郎が聚楽第を建造する際に掘りだされた土を用いて焼いた「聚楽焼」が楽焼の原点とされています。楽焼の技術の発祥は中国明時代の三彩陶。長次郎の父・阿米也がこの技法を伝えた人物とされていますが阿米也の作品は残されておらず、現存している楽焼は長次郎の作品が最古とされています。また、京都を中心に色鮮やかな三彩釉が桃山時代に焼かれ始めたとされ、この技術を持った1人が長次郎であったと言われています。

- 楽焼の特徴

- 楽焼最大の特徴は、轆轤を使わずに柔らかい土を手捏ねして作り上げられるという点です。そうしてできた楽焼茶碗は手捏ねならではの温かみのある印象になります。繊細な面も持ち合わせており、楽焼茶碗は「もろい」性質があるため、茶杓に着いた茶を縁で落とす際も他の茶碗と比べ慎重に行う必要があります。また楽焼には「黒楽」と「赤楽」があり、これらは土や焼く際の温度、工程がそれぞれ異なります。茶道では主にお濃茶を点てる際に使われ、千利休の話(『神屋宗湛日記』)では秀吉は赤楽を好み黒楽を嫌ったと記されているそうです。

- 楽焼の現在

- 楽家は代々親から一人の子へと「一子相伝」で伝統が受け継がれ、現在では15代目である吉左衛門がその伝統を守っています。また、現在でも茶道具の茶碗として非常に親しまれている楽茶碗は前述でも述べた通り、主にお濃茶用として使用されることが多いとされています。位が高く、柄も控えめで冷めにくいという特徴からお濃茶に使用される楽焼ですが、うさぎ柄など可愛らしい絵が描かれた楽焼がお薄用として存在します。昔千利休が親しんだ楽焼は今日でも受け継がれ、愛されているのです。

買取についてのご相談・ご依頼はコチラ

丁寧に対応させていただきます。

些細なことでもお気軽にお電話ください。

骨董品・古美術品の相談をする

0120-961-491

はじめての方でも安心して

ご利用いただけます

日晃堂で骨董品・古美術品を売るのはとてもカンタンです

-

01

お問い合わせ

電話、LINE、メールで

らくらく

お申し込み。 -

02

査定

出張買取は全国どこでも。

店頭や宅配もお気軽に。 -

03

お支払い

即!その場で現金お手渡し。

※宅配買取は振込

ご都合に合わせて選べる

買取方法

システムメンテナンスのため、2025年12月12日(金)より新規の宅配買取受付を一時停止させていただきます。

お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。