萩茶碗の買取実績とお客様の声

査定士から聞いたお客様とのやりとりの一部を抜粋して記事にしております。

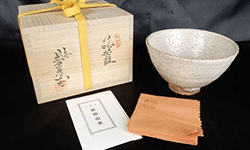

兼田三左衛門 萩焼茶碗

茶道の中でも萩茶碗といえば非常に有名な茶碗です。お濃茶、薄茶どちらにも使う事ができる扱いやすくて気品のある萩茶碗は現在の茶道でも人気を博しています。今回は兼田三左衛門作の萩茶碗をお買取りしました。木箱に少しシミがあるものの茶碗自体の保存状態は非常によく付属品も揃っており、綺麗に保存されておりましたのでしっかり値段を付けさせていただきました。

ご売却頂いたお客様の声

だいぶ前に友人に誘われた茶道教室に通っていた際に購入したものでした。購入したもののこの茶碗自体はあまり使わずにその教室はやめてしまったため、長い間放置していた物が見つかり、捨てるのも忍びないと思って日晃堂さんにお願いしたところ快く査定に来てくださりました。男性の方だったので買い叩かれても強く言えないと少し身構えてしまっていたのですが、そんな心配もなくしっかり説明をしてくださった上で買取額を出していただけてとても満足しております。

- 萩焼の歴史

- 萩焼の起源は1604年(慶長9年)に萩藩初代藩主の毛利輝元の命によって朝鮮人陶工だった李敬(リケイ)、李勺光(リシャッコウ)の兄弟二人が松本村中に開窯したのが始まりだと言われています。朝鮮人陶工の二人が作成していたため当初は高麗茶碗とよく似た茶碗でした。萩焼は藩の保護を受けていた窯元でしたが、明治維新改革の影響により苦難を強いられます。しかし、三輪休雪の独特の作風、十二代目坂倉新兵衛の萩焼作品によって萩焼は衰退から免れる事となりました。

- 萩焼の特徴

- 萩焼は一般的にすり鉢状の茶碗が多く、絵付けなどの装飾が入っているものはほとんどありません。独特の柔らかい雰囲気が萩焼にはあり、原料の陶土と釉薬の収縮率の違いが引き起こす貫入と言うなの細かいヒビが模様として入るのが特徴です。また、萩焼の最大の特徴とも言えるのが「萩野七化け」です。萩焼は使い込むほどに貫入部分にお茶の成分が浸透し、茶碗自体の風合いが変化していきます。そのため萩焼にはファンが多くついているのです。

- 現代の萩焼

- 萩焼には400年続いているという長い歴史があります。茶道具においても茶人たちの間では抹茶茶碗の好みの順を、または格付けとして「一楽二萩三唐津」という程、萩茶碗を好んできました。しかし近年、萩焼のみに限りませんが業績は年々悪化しているのが現実です。そこでその状況を打開するために萩焼ではN・400という名のプロジェクトが立ち上げられました。低迷している萩焼文化は再興を目指すべく、現代においても昔とは違う形で精力的に作られ続けています。

買取についてのご相談・ご依頼はコチラ

丁寧に対応させていただきます。

些細なことでもお気軽にお電話ください。

骨董品・古美術品の相談をする

0120-961-491

はじめての方でも安心して

ご利用いただけます

日晃堂で骨董品・古美術品を売るのはとてもカンタンです

-

01

お問い合わせ

電話、LINE、メールで

らくらく

お申し込み。 -

02

査定

出張買取は全国どこでも。

店頭や宅配もお気軽に。 -

03

お支払い

即!その場で現金お手渡し。

※宅配買取は振込

ご都合に合わせて選べる

買取方法

システムメンテナンスのため、2025年12月12日(金)より新規の宅配買取受付を一時停止させていただきます。

お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。