加藤卓男(かとう・たくお)1917年–2005年

加藤卓男は、大正から平成にかけて活躍した陶芸家の1人。

窯元・幸兵衛窯の5代目加藤幸兵衛(本名:福寿)の長男であり、“幻の陶器”とされていたペルシア陶器「ラスター彩」を再興した人物でもあります。

また、正倉院三彩の復元にも成功しており、これらの功績が認められて1988年には紫綬褒章を受章。さらに1995年、重要無形文化財「三彩」保持者(人間国宝)に認定されました。

2005年に永眠したものの、現在は息子の7代目加藤幸兵衛(本名:裕英)が彼の遺志や技術を受け継いでいます。

ラスター彩の復元・再興に尽力した陶芸家

加藤卓男は1917年、5代目加藤幸兵衛の長男として岐阜県多治見市に生まれました。

1938年より陸軍に入隊するも、1945年に広島市で被爆。10年近い闘病生活を余儀なくされました。その後、1956年に日展への初入選を果たし、本格的に陶芸家としての道を歩み始めます。

そんな卓男は1961年、フィンランド工芸美術学校に留学します。

この留学期間中に古代ペルシア陶器の魅力に惹かれた卓男は、数世紀前に製法が途絶えてしまった「ラスター彩」の再興を目指し、研究を始めました。

その後、20年近い歳月を経て、ようやくラスター彩の復元に成功。また、1980年には正倉院三彩の復元も成し遂げるなど、輝かしい功績を残しました。

こうした功績が認められ、1983年に多治見市の無形文化財保持者および岐阜県指定の重要無形文化財保持者に認定されます。

さらに、1988年には紫綬褒章を受章し、そして1995年、国指定の重要無形文化財「三彩」保持者に認定される運びとなりました。

こうして謎に包まれていた古代ペルシア陶器の製法を解明し、また陶芸家として独創的な作品を多く生み出した加藤卓男ですが、2005年、87歳でこの世を去りました。

- 1917年

- 岐阜県多治見市にて江戸時代から続く窯元幸兵衛元に誕生

- 1961年

- ペルシャ陶器研究のためにイランの考古学博物館などに訪れる

- 1968年

- イラン、パーレビ王立大学付属アジア研究所にてペルシャ陶磁器を研究

- 1979年

- ラスター彩や青釉、三彩で多治見市の無形文化財保持者に認定

- 1995年

- 国指定の重要無形文化財保持者に認定

- 2005年

- 逝去

加藤卓男の代表作

-

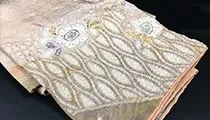

「ラスター彩胡姫文茶碗」

金彩に似た華やかな文様が魅力的なラスター彩。 金を使わずに鮮やかな色彩を生み出している分、金彩よりも高度な技術が必要であり、人間国宝・加藤卓男の高い技量が伺える作品といえます。 また、茶碗の内側に、中国で人気の胡姫(ペルシア系民族の踊り子)の文様が描かれているのも特徴として挙げられます。

-

「志野茶碗」

ラスター彩をはじめとするペルシア陶器で有名な加藤卓男ですが、織部や志野など、日本で古来より伝わる陶器も多く手掛けています。 志野茶碗もそのひとつであり、美しい白磁のなかに入り交じる鮮やかな緋色が見事なコントラストを奏でています。

そのほかにも、「瀬戸黒茶碗」や「青釉黒彩鶏冠壺」などが代表作として挙げられます。

※30%UP対象商品:骨董品、美術品、食器

※査定時の買取価格に30%UPを上乗せして金額をご提示させていただきます。

※店頭買取・宅配買取は本キャンペーンの対象外となります。

※キャンペーンの併用は不可です。

買取についてのご相談・ご依頼はコチラ

丁寧に対応させていただきます。

些細なことでもお気軽にお電話ください。

骨董品・古美術品の相談をする

0120-961-491

はじめての方でも安心して

ご利用いただけます

日晃堂で骨董品・古美術品を売るのはとてもカンタンです

-

01

お問い合わせ

電話、LINE、メールで

らくらく

お申し込み。 -

02

査定

出張買取は全国どこでも。

店頭や宅配もお気軽に。 -

03

お支払い

即!その場で現金お手渡し。

※宅配買取は振込

ご都合に合わせて選べる

買取方法

他店で断られた状態不良の

お品物でも

お気軽にお問合せください

独自の販売ルートを確立している日晃堂なら、以下のようなお品物でも、しっかりと査定することが可能です。

ご売却をご検討中の古美術品・骨董品がございましたら、査定は完全無料ですので、お気軽にお問合せください。

欠け

汚れ

変形

サビ

シミ

虫食い

骨董品・食器買取における対応エリア

日本全国どこからでもご利用いただけます。